取扱業務

遺言書作成について

目次

- 遺言書はなぜ必要か

(1) 遺言は誰のためのものか

(2) 注意すべき事例①:被相続人に子がいない場合(兄弟姉妹はいる場合)

(3) 注意すべき事例②:複数の子の間に格差を設ける場合 - 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の特徴

- 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどっちが良い?

(1) 「公正証書遺言」は安心です。

(2) とりあえず「自筆証書遺言」を作成することもおすすめです。 - 自筆証書遺言についての解説

(1) メリット

(2) デメリット

(3) 遺言執行者は記載した方がよいです(公正証書遺言の場合も同じです)。

(4) 法務局の遺言書保管制度 - 公正証書遺言についての解説

(1) メリット

(2) デメリット

(3) 公正証書遺言の場合も「弁護士への相談」をお勧めします。

1 遺言書はなぜ必要か

遺言は誰のためのものか

遺言書には、「遺言する者(被相続人)」と「遺産を受け取る者(相続人、受遺者)」の二者が関わります。

そのため、遺言書は、当然その二者のためのものです。

ただ、遺言書が「遺産を受け取る者(相続人、受遺者)」のためでもあるという意識が薄い場合を感じます。

その事例を二点挙げます。

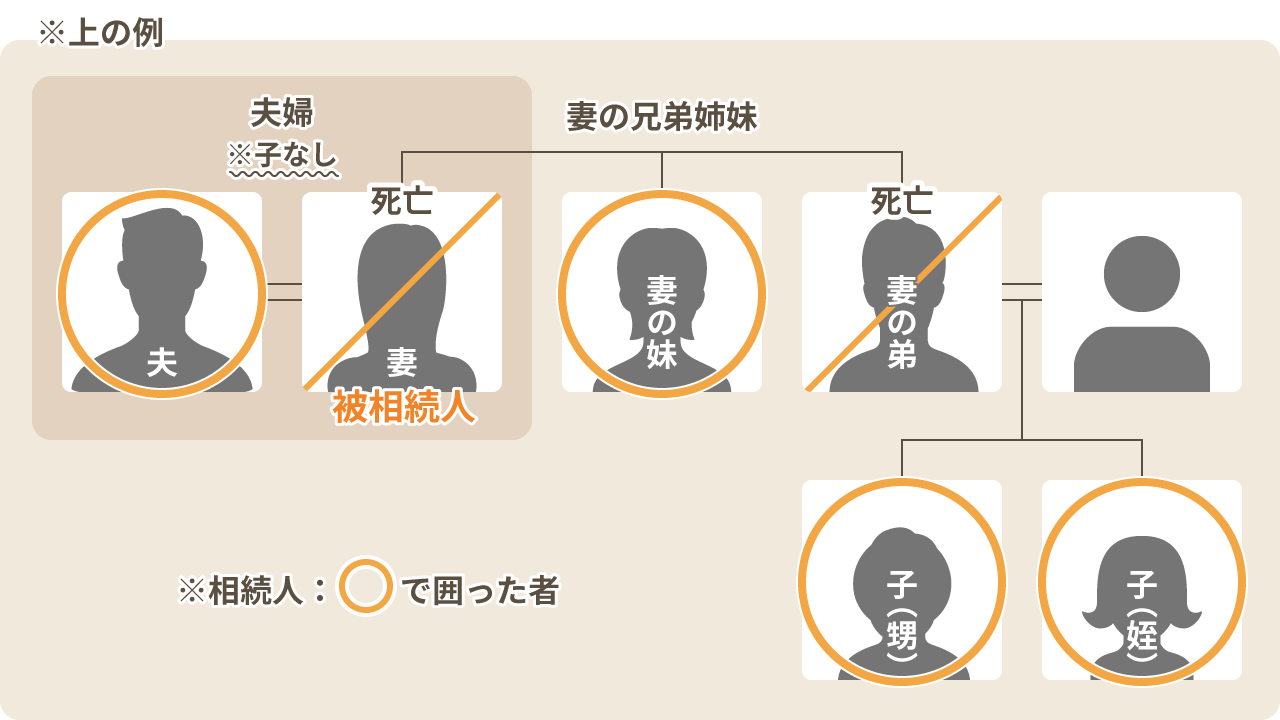

注意すべき事例①:被相続人に子がいない場合(兄弟姉妹はいる場合)

この事例の場合、基本的に遺言書が必要と考えた方がよいです。

たとえば、被相続人に子がいない場合の相続人は誰でしょうか。

仮に配偶者(夫、妻)がいる場合、当然配偶者は相続人です。

しかし、子がいなければ、その相続人は配偶者だけではありません。

子がいなければ、配偶者に加えて、①被相続人の父母等の直系尊属が相続人となり、②父母等が亡くなっていれば、その兄弟姉妹が相続人となります。※仮に兄弟姉妹が亡くなっていても、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が相続人になります。

特に相続人が②兄弟姉妹(または甥・姪)であるとの認識がない場合が多いです。

子がいない場合、遺言書はとても重要になります。

たとえば、被相続人が亡くなるまで、夫が面倒を見てきた場合を考えてみます。

この場合、夫は、他の相続人、たとえば数十年付き合いのない甥や姪などと相続の話をしなければなりません。

しかし、「財産の全てを夫に相続させる」との遺言書を作成しておけば、甥や姪などを相手にする必要がなくなります(なお、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません)。

この場合、遺言書は「遺産を受け取る者(相続人、受遺者)」のためという意味が非常に強くなります。

注意すべき事例②:複数の子の間に格差を設ける場合

たとえば、「自宅購入のため、弟には生前贈与をした」、「長年姉は両親の面倒を看てきた」などの理由から、姉に多く残す遺言書を父が作成するといった場合があります。

遺言書があるのであれば、姉弟も納得する場合も多いかと思いますが、そのような遺言書がない場合はどうでしょうか。

上記の例で言えば、弟は、遺言書がある場合は「父が言うのならば仕方ない」と思うかもしれません。しかし、遺言書がない場合に、弟が自分から「自分がもらう遺産は少なくて良いよ」と言えるでしょうか。

また、遺言書がない場合に、姉が弟に対して「生前贈与があったのだから、渡す遺産は少なくしても良いか」と言えるでしょうか。

具体的に想像してみれば、なかなか難しいと分かります。

この場合も、遺言書は「遺産を受け取る者(相続人、受遺者)」のためという意味が強くなります。

2 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の特徴

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

| 誰が書く? | 遺言者本人 | 公証人 ※本人で字が書けなくてもOK |

| 証人の要否 | 証人不要 | 証人2人必要 |

| 保管方法 | 遺言者本人等の個人 ※法務局保管も可能 | 原本は公証役場で保管 |

| 家庭裁判所の検認の要否 | 検認必要 ※法務局保管の場合は不要 | 検認不要 |

| 費用 | 0円 ※法務局保管の場合3,900円 | 16,000円~ |

3 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどっちが良い?

「公正証書遺言」は安心です。

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本は公証役場で保管されるため安心です。しかし、公正証書遺言では、それなりの費用がかかります。

そのため、特に費用負担について問題がないのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

ただし、公証役場では、弁護士の相談とは異なり、相続全般の法律相談はできません。また、遺言執行者については、弁護士に依頼することは可能ですが、公証人には依頼できません。

そのため、弁護士に相談や依頼をし、遺言の適切な内容を確認したうえで、公正証書遺言を作成する方法もあります。

とりあえず「自筆証書遺言」を作成することもおすすめです。

公正証書遺言では、公証役場に行かなければならず、また費用もかかります。そのため、公正証書遺言は心理的にもハードルが高いと感じるかもしれません。

その場合、とりあえず「自筆証書遺言」を作成することをおすすめします。

ただ、「自筆証書遺言」は、後で述べるように、無効になりやすいです。

そのため、内容については弁護士への確認をおすすめします。

4 自筆証書遺言についての解説

メリット

- 紙、ペン、印鑑があれば、いつでもどこでも作成できる。

- いつでも書き直せる。

- 費用がかからない。

デメリット

- 作成ルールの遵守を確認する人がいない。

- 全文を遺言者本人が書く必要がある(※財産目録は本人でなくても可)。

- 素人の文章では、あいまいな内容となってしまう可能性がある。

- 紛失してしまう可能性がある。

- 死後、誰にも発見されない可能性がある。

- 家庭裁判所で検認が必要(※法務局の保管制度を利用すれば不要)

遺言執行者は記載した方がよいです(公正証書遺言の場合も同じです)。

普通の内容の遺言書であれば、遺言執行者がいなくても、その手続は一応可能です。

しかし、たとえば、相続人以外の者に特定の不動産の遺贈をする場合において、遺言執行者がいなければ、相続人の全員の協力が必要となります。

また、預貯金の解約にあたって、遺言執行者がいない場合、相続人全員の印鑑を求められることもあります。

遺言執行者の記載があれば、これらの相続人の協力が不要となります。

これらは、公正証書遺言の場合も同じです。同様に遺言執行者は記載した方がよいです。

法務局の遺言書保管制度

3,900円で法務局に保管してもらう制度が令和2年から始まりました。

次のような点をメリットと感じる場合には、この制度の選択もありえます。

- 検認不要

- 紛失回避(※遺言書の原本自体が法務局に保管される)

- 相続人、受遺者、遺言執行者に通知される(※相続人が遺言の閲覧等した場合)

- 遺言書の形式的無効の回避(※全文・氏名・日付の記入、押印がなければ法務局は保管しない)

5 公正証書遺言についての解説

メリット

- 公証人が作成してくれる。

→あいまいな内容とはなりにくい

遺言者本人は字が書けなくても大丈夫

公証人は自宅や病院などへの出張もしてくれる - 公証役場で原本を保管してくれる。

- 相続人等が公証役場で遺言書の有無を検索することができる(発見されやすい)

- 家庭裁判所での検認は不要

デメリット

- 費用がかかる。

- 遺言内容を変更する場合も、新たに費用がかかる。

公正証書遺言の場合も「弁護士への相談」をお勧めします。

公証人は法律相談をしてくれるわけではありません。

たとえば、現状を説明したうえで、どのような内容の遺言をすれば良いかといった抽象的な相談を受けてくれるわけではありません。

あくまでも遺言の内容自体は、遺言者が考える必要があります。そのうえで、公証人は遺言に適した文章を作成するにすぎません。

そのため、「そもそもどのような内容の遺言をすればよいか」といった内容に関する相談をしたい場合には、まず弁護士に相談する必要があります。

また、仮に自分なりに考えた遺言の内容があった場合でも、それが適切かどうかの確認のためにも弁護士に相談することをおすすめします。

遺言は、遺留分や特別受益といった民法の規定との兼ね合いや、相続税等の税金との兼ね合いも考える必要があり、専門家への相談が安心です。